去吧!永不回頭

《去吧!永不回頭》第十篇 與沙共存

我們的心是荒蕪一片的沙漠,還是繁茂富饒的良田?生命中的不舒適、困境或挫折如同沙漠的原始,許多人難以接受,但這些沙漠時刻,是因為我們自己逃避而來的,還是與神的關係疏離?當願意坦誠面對自己內在的黑暗與光明,去探尋紛亂表象之下隱藏的深意,去發現真實的自己,沙漠,難道不是一種試煉?難道不是一個使人謙卑又堅強的地方?

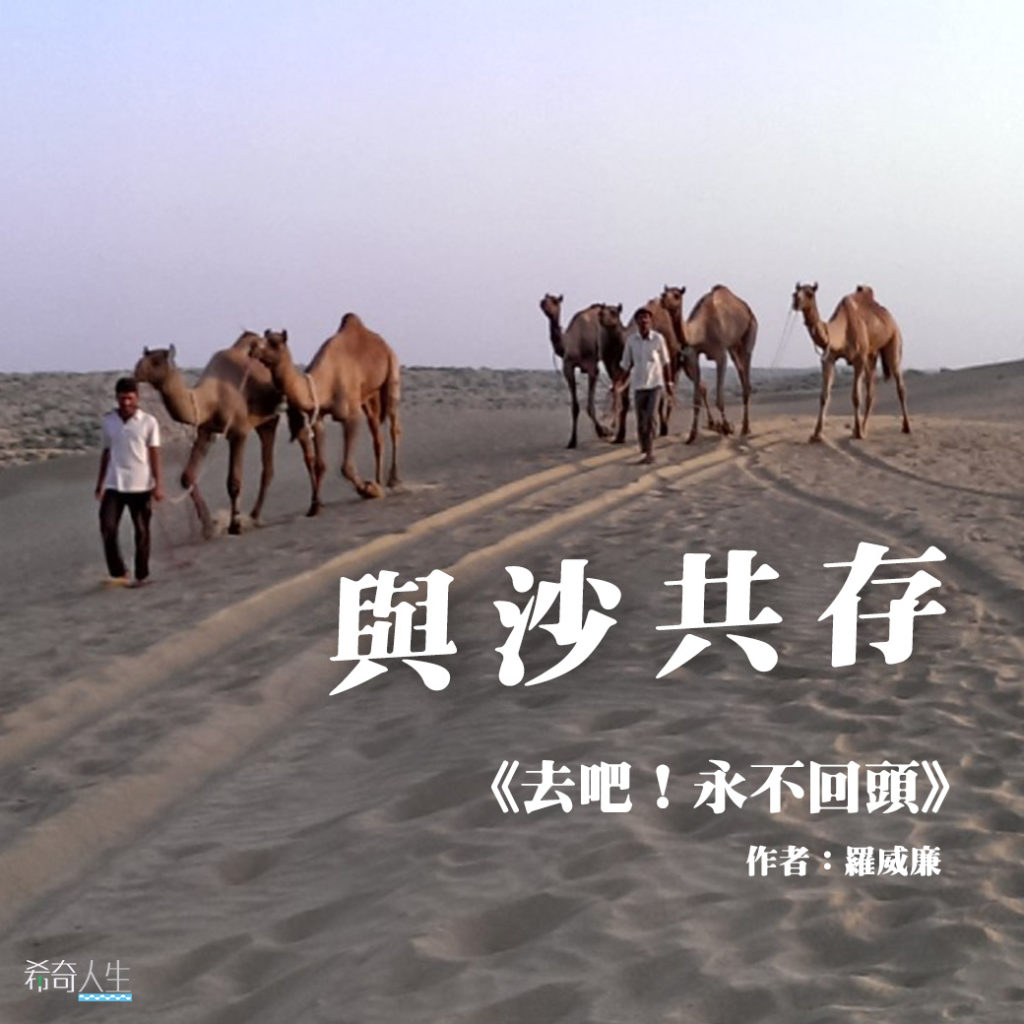

離開瓦拉納西恆河來到1971年印巴戰爭其中一個地點,先到西北印拉賈斯坦的低海拔沙漠城市Jaisalmer,再由此進入巴基斯坦與印度邊界附近的一個沙漠小村。一路從海拔5300到這低於海平面-200公尺的沙漠區,有印巴戰爭之後遺留下來的村落,由於村落沙漠區無法開車,車子開到印度的邊境,就改騎駱駝進到巴基斯坦境內的村落。

放眼四望,天地間只有兩種顏色,天空的藍與地平面的黃,其餘的,別無一物,浩瀚宇宙,彷彿只剩下我們兩種生物被世界遺落在一片無垠無際如汪洋的孤寂無聲沙粒中。心中不禁也憂思著,這一望無際,不見有任何水源的

沙海,這樣的環境要怎麼樣才生存得下來?隨著駱駝步行的上下起伏,我的思緒與問題也如波浪般擺動。以往住在城市,沙漠也都是從影片、電視上看到,如今親自現身在真真實實的沙漠之中,眼目所及的黃沙,耳朶連偶爾的風聲也聽不到,更不用提飛鳥的叫聲,鼻子只聞得到空氣中的乾燥,置身在這片無垠無邊,心情愰如身處大海的汪洋中,只是現實是沙,情境像水。會有如此的對比,不知是否就是造成海市蜃樓的因素。

到了村落後,眼睛看到的是一片殘缺破敗的建築,有些房屋被削掉一半,我想著以前砲轟狀況,望著這些畫面,心中疑惑著,在這個沒有電的地方,這裡真會有人住嗎?經過戰爭,這裡的人應該都已經離開了吧?有什麼理由還要留在這呢?

小孩的面貌,跟在印度看到的無大差別,然後看到一個女人包裹著一身黑,是一般傳統的穆斯林穿著,一問之下,得知這個村莊住的都是穆斯林,由於過去的戰爭,這裡的人無處可去,已經在此待了四代,以前就沒有人接

受過教育,加上沙漠的惡劣環境,沒有錢,也不知道能去哪,所以就這樣留了下來。透過朋友的說明,這裡沒有學校,等同於沒有教育;生活方面,好在有一個綠洲得以生活,近四十戶人家全靠這一個足球場的水域加上5個足球場大的綠洲存活,也因為有水有蔬菜及其他植物,他們才有牛、羊和雞的畜養,所以生活還算過得去,就是沒有孩子的教育,若要給他們教育,最近的地點就是去印度。

那為什麼不移民印度呢?答案是沒有錢。這裡的經濟就靠擠羊奶或是賣所養的牲畜給邊界的巴基斯坦軍人,這些軍人瞭解村民的狀況,或多或少會給多一些幫助,基本上就是村民提供食物給軍方,交換軍方的麵粉,做為日常食用的烤餅或煎餅,或印巴人民飲食中不可或缺的辛香料,所以這裡的經濟活動是以物易物,沒有機會接觸到錢,這也是他們無法搬遷到其他地方的原因,加上他們的祖先都是土生土長在這裡,沒想過要遷移,更何況現在已無戰事,他們只想要在此好好生活。

這裡的貧窮是生活在城市、鄉村或山區的人無法體會的,當下對他們升起了高度的敬意,因為這樣的生活真的是不容易。在那邊跟他們生活了一天半,一起度過一個晚上,從一天的生活狀況看下來,早上他們會去綠洲那邊提

水回來,是用來做早餐及飲用水的;早餐吃的是烤餅配一些馬鈴薯和醃醬菜,醬菜的來源是綠洲邊緣的草,然後配綠洲的生水,第一次喝這種水感覺很奇特,不知道為什麼,很甜,問他們是不是加糖,他們說沒有;這邊可能連鹽的取得都不易了,哪來的糖。

吃完早餐,分給小孩們筆記本、鉛筆、橡皮擦及削鉛筆具,有些小孩跟朋友說他們沒見過這種東西,我的心當下酸楚了一下,心裡逆抗著,應該會有吧?!問了他們的家長,他們說沒有筆,都是用木炭,這裡有樹,所以會有樹幹樹枝可以燒。

即使無法接受教育,我還是教這些小孩如何使用帶去給他們的文具,簡單地教他們怎麼畫畫,從他們所看到的東西、景象去畫。我注意到孩子們握筆的方式不是我們握筷子或握筆,靠放在虎口上,而是握樹枝的姿勢,像是我們握滑鼠的樣子,是含在手掌心,大人也是這樣的姿勢,我也就學他們握的方式來教他們畫在筆記本上,然後再用橡皮擦把我畫的擦掉,示範給他們看橡皮擦的用法,接著讓他們在筆記本上畫圖。

那邊有一個小女孩很討喜,照她家長的說法,應該有八歲大。按伊斯蘭的例規,成年男性都要蓄鬍,而且是落腮鬍,留長後,有的人就幫長鬍子編辮子。那時候我還沒有留鬍子,只有一些鬍渣,一開始這個小女孩看到我時,顯得有點害怕,因為我看起來不是她所熟悉的男人樣貎,就他們的印象,不好的印度人不留鬍子。也難怪我一開始接近他們村落時,覺得他們有一些不安全的防備感,朋友跟他們說,我是東方人,基因上比較無法像他們一樣留出大鬍子。那個小女孩在她五歲時,很喜歡幫她爸爸編鬍子,而就在她五歲那年,她的爸爸就因病去世了,現在家裡只剩媽媽及奶奶把她帶大,當下感到很心疼,就承諾小女孩,我一定會留長鬍子下次回來讓她編辮子,也叫她要等我。雖然我不知道計劃能否在短期間之內到那裡,但我知道有一天會計劃再走進沙漠。也因沙漠地區的艱困,讓我始終留著鬍子,永遠記得那裡及那個小女孩。

離開之時村落孩童的敬禮是否代表我畢業了?在西藏、雲南、尼泊爾、印度、巴基斯坦觀察及實踐最樸實的生活模式,經歷確認使命,天葬、睡街邊、撿垃圾、接生這些歷程,以及分辨耶穌要我做什麼,還是只是逃避自己對生命的對抗,回首以前的生活狀態,過去的心境是死亡,而今是重生,是穩定而明亮的心。回溯沙漠中探勘,是試煉,也是成長的機會,更是拉近與神的關係,是祂為我所預備的。

十年間的心路歷程,我將其定義是為未來而生,那些事情的發生,是為現在而發生,就不會自我捆綁,所以可以超脫、轉念、放掉、放下,完全從屬靈內在中去坦然接納所發生的命定事件,不再去抱怨是自己不應該,就不會怪罪自己,而是感受到這一切真棒,來得真好,發生的真好!對於未來的路,我是篤定明確地繼續邁向使命道路的另一個階段,我知道祂必定會引領我與我同在。

作者介紹:羅威廉

作者羅威廉,自2012開始追尋人生的使命,毅然決然撇下一切,只為自己留下兩套衣服,去到印度、尼泊爾、雲南等地。體驗人生最底層的生活,他和街友睡在馬路上,喝恆河水,撿垃圾桶的食物吃。去到德蕾莎修女創立的垂死之家,幫皮膚潰爛病人洗澡….

後來他帶領了很多志工在許多徧鄉,為孩子買牛蓋牛棚、廁所、蓋教室、農業投入….幫助了很多人! 全職投入為人靈服務,目前服務地點在印度加爾各答、尼泊爾、中國大陸雲南。

《去吧!永不回頭》專欄,將由威廉導遊一步步帶我們走進您從未體驗過的生命歷程!